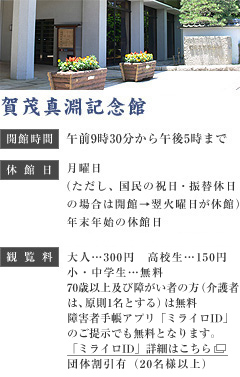

国学者賀茂真淵翁並びに翁の師と門流及び遠江の国学者に関する資料を展示【静岡県浜松市】賀茂真淵記念館

【縣居通信11月】

真淵の弟子「建部綾足」とは

建部綾足(たてべあやたり)は津軽(今の青森県)地方、弘前の武家の名門の出です。20歳の時に弘前を出奔し京都に行きますが、学問よりも文学、すなわち俳諧への思いが強く、大坂に向かい、蕉門十哲(松尾芭蕉の優れた弟子)の一人、志太野坡(しだやば)に弟子入りします。その後、22歳で出家し圓宗と名乗り、江戸で説教僧となりますが、31歳で還俗(僧侶であることを捨て、俗人に戻ること)します。長崎で画を熊斐(ゆうひ)・玄徳(げんとく)に学び、中津藩奥平家に出仕して、再び清人(しんじん)、費漢源(ひかんげん)に山水の画法を学びます。そして江戸に戻り、45歳の9月に賀茂真淵に入門します。この頃から「綾足」の号を用いるようになります。

綾足は真淵に入門する前に、県門(けんもん)の四天王(してんのう)である、橘千蔭(たちばなのちかげ)と揖取魚彦(かとりなひこ)、加藤宇万伎(うまき)と交流がありました。千蔭は画で、魚彦は画と俳諧で綾足に入門していました。宇万伎とは家が近く、真淵の国学について話を聞いていたようです。そして、49歳の春から国学を講じるようになり、上田秋成(うえだあきなり)に出会います。

真淵にとって綾足は、忠実な門下とは言い難いにしても、県門派に影響を与えた人物、近世中期における文芸復興運動の一翼をなすものとして逸し難い人物です。真淵が浜町へ居を移すにあたっても魚彦とともに協力しています。しかし、真淵からの評価はあまりよくありませんでした。真淵は『県居書簡続編』で、「虚談のみにて交わりがたし」と、綾足をまともな人間として扱っていなかったようです。結局、綾足はまともな従学が長続きせず、のちに破門同然の扱いを受けるに至りました。また、秋成にとっての綾足は、生涯の師となる宇万伎を紹介してくれた恩人ですが、秋成からすると綾足は偽国学者であり偽文士であったようです。『異本胆大小心録(いほんたんだいしょうしんろく)』では綾足のことを「とんと漢字のよめぬわろ」と失礼極まりない言い方をしています。

綾足の『西山物語』は優雅な擬古文(ぎこぶん)(主に平安時代の和歌や仮名文を模範にして書いた文章)で書かれており、文中に多くの古歌が引用されています。登場人物をすべて善人に仕立ててあり、お人好しすぎるようにも感じます。この作品は、後年、幸田露伴(こうだろはん)や保田輿重郎(やすだよじゅうろう)には激賞されています。

<参考文献>「賀茂真淵の業績と門流(井上豊)」「賀茂真淵の學門(井上豊)」